慶應外語の歴史――多彩な講座、多彩な受講生、多彩な目的――

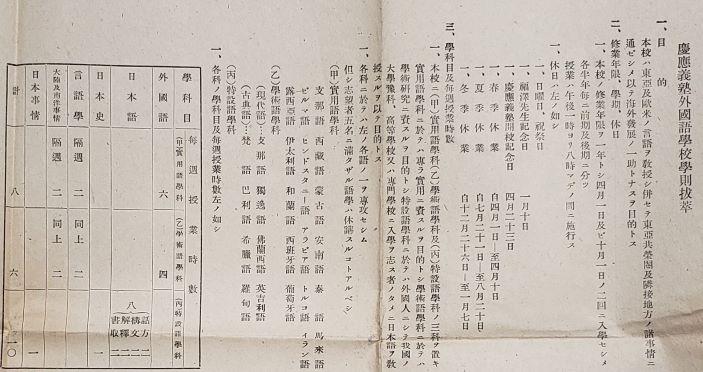

慶應外語の歴史は古い。その前身である慶應義塾外国語学校は、義塾の理念に沿った、そしてまた実に多彩な学校だった。その始まりを見ると、昭和17年に21か国語を学べる学校として、初代校長を西脇順三郎に始まった。「多彩な講座」は実用言語ばかりでなく学術言語にも及び、「ギリシャ語、ラテン語はいうに及ばず梵語(サンスクリット)、巴利語(パーリ語)等々の語学科が開設された」と『慶應義塾史辞典』に記されている(306)。それだけではない。「義塾の目指す生涯教育の一翼を担うものとして位置づけられ」、さらには女子にも門戸を開いたとある(306)。

当時を語る人びとのことばからはまさに「多彩」であったことが浮かび上がる。昭和17年の開講科目には、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、ロシア語に加えて、アラビア語、タイ語、イラン語、トルコ語、オランダ語、蒙古語など、さまざまな地域の外国語が含まれていた。開講から四十年を経た座談会において、村田碩男元主事は、開校時の西脇順三郎の貢献をこう振り返った。「市川三喜、福原鱗太郎、この二人を揃えたなんていうことは大変なことですよ。それから蒙古語の服部四郎帝大助教授、梵語の辻直四郎帝大教授、チベット語の多田等観、スペイン語の永田寛定、笠井鎮夫、ドイツ語で法政の教授だった関口存男」(『慶應義塾外国語学校』15)。「日本でいちばんえらい先生を集める」と語った西脇はそのことばどおりに奔走した。21か国語という類を見ない講座数と合わせて、講師もまた類まれな陣容だったのである。

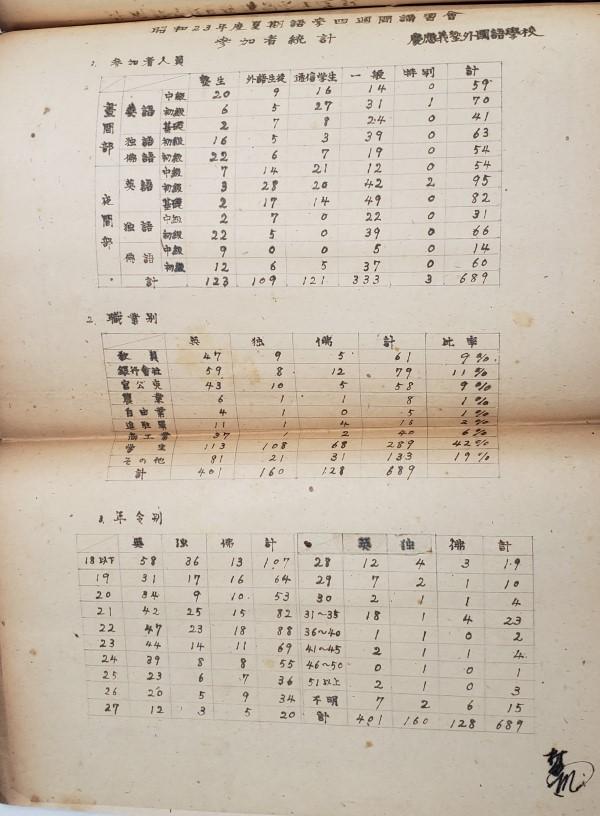

第三代の校長を務めた岩崎良三のことばからは、外国語学校の生徒もまた多彩であったことが分かる。慶應義塾を一語学塾として発足したことを踏まえ、「昔の慶應義塾の特色は所謂「町人」の学校であったことで袴をつけた「書生」ではなく、角帯に着流しの塾生が多かった・・・、今日の外国語学校の学生の大部分も、昼間は社会において実際に活動されている人々である」と『慶應義塾外国語学校略史』の序文に書いた(1)。略史にはさらに、「入学者の職業別を見ると、重役、大工、船乗り、令嬢、家庭の主婦、農夫、警官、学生等、とうてい挙げ切れない程千差万別で、文字通り社会の縮図である」(20)と明示されているばかりでなく、その千差万別の学生には、「この学校の勉強のために毎日相当の時間をさける人と、多忙のために殆んど登校するのがようやくといったような人、青年もあり老年もある」と実に多彩であったことが示されている。学生たちには「等しく勉学の熱意があった」(22)というのだから、同じ志しを持つ多彩な学生が集う学校は実に魅力的なところだったと想像できる。

昭和三十三年の上記の記述から二十五年後に、当時の校長であった荒井秀直は同様の説明をしている。「外語の学生の身分や年齢は多彩である。これは外国語学習の目的の多様化の結果である。外語を訪れる人たちには、学校での授業を補おうとする高校生、英会話の経験を持ちたいと願う人たち、仕事の上で外国語を必要とするビジネスマン、海外力の準備をするOL、外国語を学ぶことが楽しい人たちがいる」(『慶應義塾外国語学校』 7)。外語の果たす役割は変わっていない。誰もが学べる、それぞれの希望に合わせて学べる学校は、その時代ごとの要件に応えている。さらに十年後に石川忠雄塾長は、慶應外国語学校を「外国語学習を目的にする人々に広く門戸を解放してきた」として、「語学の習得を目指すかぎり、さまざまな環境にあるさまざまな人々が、社会人も学生も同じ教室に肩を並べて学ぶ姿は、同士相集まった慶應義塾の原風景を、さながら今日に伝えている」とその意義を伝えた(『半世紀の歩み』12-13)。当時の荒井秀直校長は、若い講師が年配の学生を教えるという光景に言及している。大学教員が履修していることもあれば、講師は倍の年齢の相手を教えることもあった。

女子に門戸を開いたという点はどうだったのか。第一回入学式について其年の『三田評論』はこう伝えている。「十二月二十六日午後三時より本塾外国語学校においては全学生を三田本塾大講堂に集め、国民儀礼の後、西脇校長の訓辞、井筒主事の学校諸規則についての説明があり、四時解散した。なお、女子語学研究所練習生に対しては午後三時五十分より語学研究所階上に於いて同様の訓辞、説明が西脇校長、井筒主事より行われた」(『慶應義塾外国語学校』20)。「女子語学研究所練習生」は、当時の中等学校以上での男女共学が一般的でなかったことからの便宜上の名称だったようで、実際には外国語学校の生徒として学んでいた。

「男女別だった」という記述もあるが、福原鱗太郎は教えていた英語高等科を回顧する際に、戦時中に学生が減っていき(招集されることも多かった)、しまいには二人になってしまい、そのうちの一人が女性であったと書いている。大森から自転車で通ってきた女性は、戦後すぐにアメリカに渡り、民俗学の研究者となり、ハワイ大学の教授になったという(『慶應義塾外国語学校』29)。何気ない回想から、戦争が激しくなるなかで英語を学び、終結すればアメリカに渡り、そこで研究を続けていった女性の一生に外国語学校の果たした役割を見取った。

戦時中に中国語を教えていた奥野信太郎は、商社の仕事、貿易を志すような学生が多いなか、「ただなんの理屈もなく中国語が好きだから勉強してみたいという、いわばファンみたいな学生は、大抵女子学生であった」と当時を振り返っている(『半世紀の歩み』66)。そのなかの一人、学習院卒業のY伯爵の令嬢が「いつも最後列の向かって右隅に坐って、きれいな発言で流暢に読本を朗読し...、問題を出すと、これもまたあざやかに解答をつくり、試験成績もすばらしかった」(66-67)と思い出す。こういった女性たちにとって、外国語を学ぶことは何か解放されるような感覚だったのだろうか。

忘れ去られた女性たちの姿を想像しながら、「国際化」や「多様性」が謳われるいまにありながら、もとより示されていた「多彩な」学校をつくり上げた人びと、そしてその学校が生み出した人びとに敬意を表したいと思う。

法学部教授 奥田 暁代

参考文献

『慶應義塾外国語学校略史――慶應義塾創立100年記念』(慶応義塾外国語学校発行、昭和33年)

『慶應義塾外国語学校――創立四十周年記念――』(慶應義塾外国語学校発行、昭和五十八年)

『半世紀の歩み 1942~1992 慶應義塾外国語学校――創立五十周年記念――』(慶應義塾外国語学校、平成四年九月)

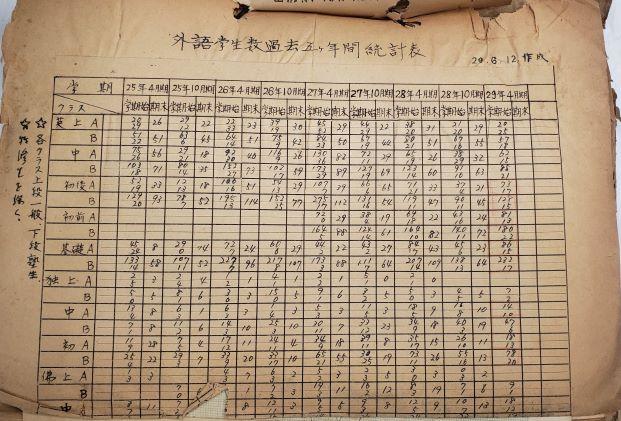

昭和29年外語学生数過去五カ年間統計表(福澤研究センター所蔵)